Dès l’origine du cinéma, les frères Lumière exposent dans leurs vues un territoire la plupart du temps symbolique de leur quotidien ou de leurs découvertes.

En prenant le parti de filmer le territoire comme première inspiration, ils lient le cinéma et le territoire grâce à la cinégénie filmique. A partir du premier film de l’histoire du cinéma, La sortie de l’Usine Lumière à Lyon (Lumière, 1895), les frères Lumière ont exposé aux yeux du monde la nécessité d’ancrer le film sur un territoire déterminé et prouvent que le territoire a toujours été matriciellement endogène au cinéma.

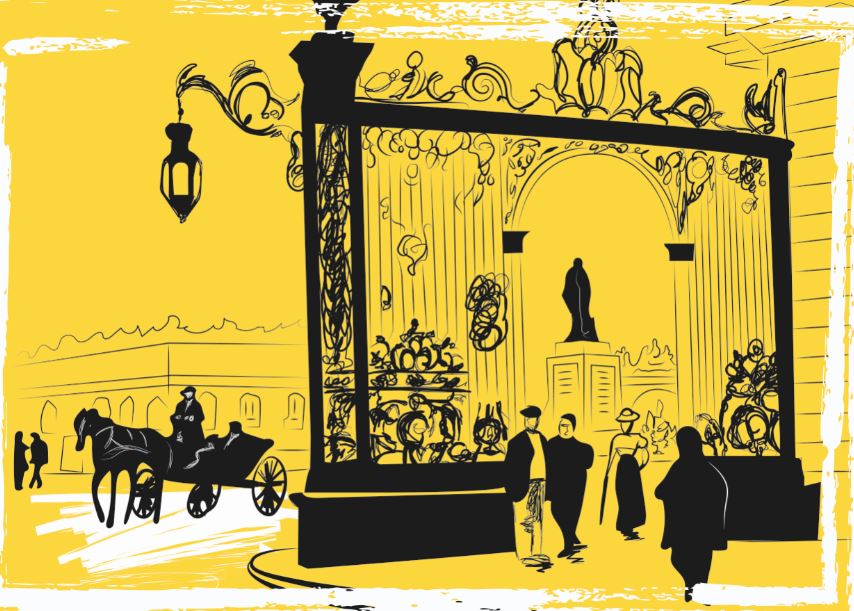

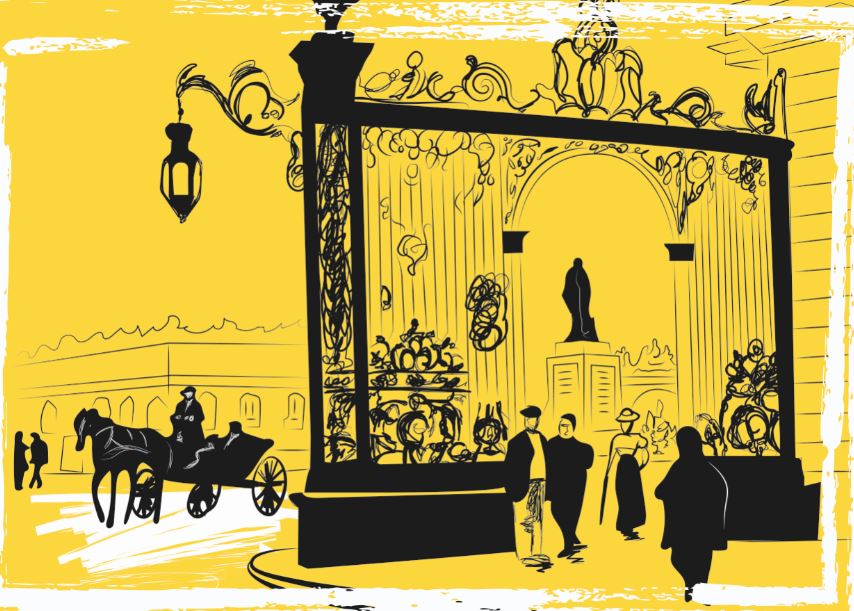

Ainsi, le cinéma est-il communication, le cinéma est-il cinégénie et, pour les frères Lumière, le cinéma est-il promotion. Les titres de leurs vues sont stratégiques : en indiquant les lieux dans lesquels ils ont installé leur caméra, ils partagent une promesse de territoire avec les spectateurs. Lorsque le nom de la ville est mentionné dans le titre d’une vue, c’est une façon de provoquer une attente chez le spectateur. En 1899, les frères Lumière ou l’un de leurs opérateurs filment la place Stanislas de Nancy. Sont cadrées dans cette vue, une porte sculptée et, dans la profondeur du plan, la statue du roi Stanislas au centre de la place. Ce film s’intitule Nancy : place Stanislas.

Leur démarche stratégique dénote d’une volonté de mettre en valeur par le film et de promouvoir par l’image cinématographique. Les frères Lumière vouent au cinéma une vocation publicitaire. Bien avant la tendance du brand content et de la dépublicitarisation, les frères Lumière utilisent le film comme support publicitaire et entrevoient les possibilités marketing qu’offre le cinéma.